您現在的位置: 百濟新特藥房網首頁 >> 風濕免疫科 >> 骨質疏松 >> 骨質疏松常規用藥

骨質疏松癥骨折防治,藥物干預的林林總總

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態 瀏覽: 發布時間:2017/5/17 17:13:00

近日,美國內科醫師學會(ACP)發布了低骨密度或骨質疏松癥骨防治臨床實踐指南。現結合中國指南對骨質疏松癥藥物治療部分進行梳理,以期帶來幫助。

骨質疏松性骨折史骨質疏松癥最嚴重的后果之一。骨質疏松時骨密度和骨質量下降、骨強度減低,受到輕微暴力即可發生骨折,故屬于脆性骨折。骨質疏松性骨折的病理基礎是骨質疏松,藥物治療可以降低相關骨折風險。

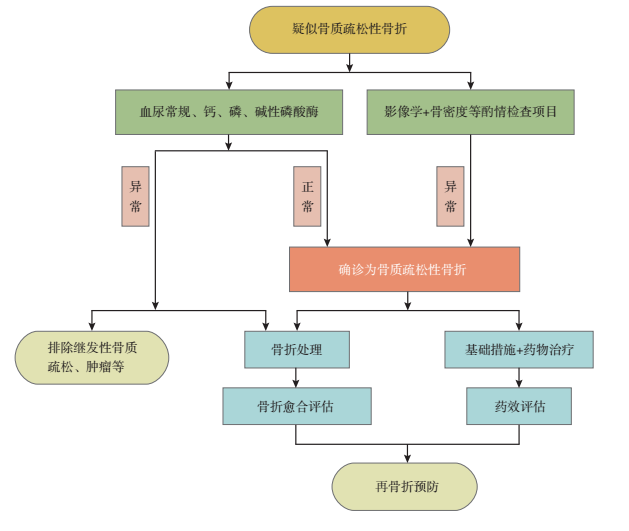

骨質疏松性骨折診療流程(2017年骨質疏松性骨折診療指南)

藥物干預

雙膦酸鹽類藥物

獲益:高質量的證據表明,雙膦酸鹽類藥物(包括阿侖膦酸鈉、利塞膦酸鈉、唑來膦酸可降低絕經后骨質疏松女性患者的脊椎、髖部骨折風險。伊班膦酸鈉雖可降低椎體骨折風險,但髖關節骨折風險降低證據不足。

風險:低質量證據表明,雙膦酸鹽與非典型股骨轉子下骨折相關。FDA已經發布該類藥的警告;低質量證據還表明雙膦酸鹽類藥物與頜骨壞死相關,不過相對罕見;2008年指南顯示,雙膦酸鹽可能與房顫相關,但最新的證據并沒有發現風險的增加;高質量證據表明雙膦酸鹽類藥物與輕度上消化道癥狀相關,但一項薈萃分析并沒有發現顯著差異。

高質量證據表明,唑來膦酸與低鈣血癥及流感樣癥狀相關;伊班膦酸鈉與肌痛、抽筋、肢體疼痛相關;與唑來膦酸相關的副作用包括房顫、關節炎和關節痛頭痛和葡萄膜炎。

另外,雙膦酸鹽類藥物與癌癥風險增加的相關證據不充分。

狄諾塞麥(Denosumab)

獲益:高質量證據同樣表明,狄諾塞麥治療可降低絕經后骨質疏松女性患者脊椎及髖關節骨折風險。

風險:高質量的證據表明,狄諾塞麥與輕度上消化道癥狀相關;中等質量的證據表明,狄諾塞麥與感染風險增加相關;狄諾塞麥也與皮疹/疹風險增加相關。

特立帕肽

獲益:高質量的證據表明,特立帕肽治療與絕經后骨質疏松女性脊椎和非脊椎骨折風險降低相關。

風險:高質量的證據表明,特立帕肽與上消化道癥狀、頭痛及高鈣血癥風險輕度增加相關;其他不良反應包括腎臟副作用和高尿鈣癥。

選擇性雌激素受體調節劑

獲益:選擇性雌激素受體調節劑(SERM),可選擇性作用于雌激素的靶器官,與不同形式雌激素受體結合,降低骨轉換至絕經前水平,組織骨丟失,增加骨密度。高質量的證據表明,雷洛昔芬可降低骨質疏松女性椎體骨折,而非脊椎或髖關節骨折風險降低的證據缺乏。巴多昔芬是FDA批準的可用于骨質疏松預防的SERM。

風險:高質量的證據表明,雷洛昔芬與潮熱和血栓栓塞事件風險增加相關。雷洛昔芬可能還與肺栓塞及和腦血管疾病死亡相關。

雌激素治療

獲益:此類藥物只能用于女性患者。雌激素類藥物能抑制骨轉換,阻止骨丟失。臨床研究證明雌激素或雌激素補充療法(ERT)能降低骨質疏松性骨折發生風險,是預防絕經后骨質疏松的有效措施。

風險:來自婦女健康倡議的高質量證據表明,絕經期激素治療與腦血管意外和靜脈血栓栓塞事件的風險增加相關,因此血栓性疾病患者禁用。

鈣或維生素D

獲益:中等質量的證據表明,鈣或維生素D單獨對骨折風險的整體影響不確定。

風險:雖然以前的數據表明鈣補充劑和心肌梗死風險增加相關,但中等質量的證據表明兩者并無相關性。

干預原則

骨質疏松性骨折抗骨質疏松藥物干預需要根據骨質疏松嚴重程度,注重個體化原則。

1. 骨質疏松性骨折后,早期鈣和維生素D用藥劑量可酌情增加;鈣劑應注重元素鈣含量,推補充元素鈣1000mg/d;普通維生素D補充劑量推薦為800IU/d。

2. 骨質疏松性骨折發生前,已使用抗骨質疏松藥物者,應重新評估骨質疏松狀況,不建議盲目停藥。

3. 骨質疏松性骨折發生前,未使用抗骨質疏松藥物者,應該在骨折處理后,待患者全身情況穩時,盡早使用抗骨質疏松藥物治療。

4. 降鈣素對緩解骨質疏松性骨折骨痛有益,可減少骨折后急性骨丟失,建議骨質疏松性骨折制動患者中短時間(3個月)使用。

5. 對圍絕經期骨質疏松性骨折患者,更年期癥狀明顯可選擇雌激素;無明顯癥狀可選擇SERM。

6. 骨質疏松性骨折后抗骨質疏松治療應注重長期干預,定期隨訪,提高藥物依從性。

干預療程

雙膦酸鹽類藥物療程一般為3~5年,而后根據治療后骨代謝指標、再骨折風險程度決定后續治療與否。

激素類和生物制劑藥物一旦停用,其療效即消退,需序貫其他治療。雌激素和SERM尚無明確療程限定,使用時間依據療效確定。(來源:醫脈通)

TAG:骨質疏松癥 骨折 骨質疏松治療用藥

相關藥品